あいち小児保健医療総合センターは、小児救命救急センターを有する愛知県で唯一の小児医療専門病院です。三次救急まで対応した高度急性期医療を軸に、質の高い小児医療を行っています。

末梢静脈カテーテルは、最も頻繁に使用する医療デバイスの一つですが、小児においては穿刺の手技が難しいことに加え、皮膚の脆弱性、不感蒸泄、体動により穿刺部の固定も困難となります。

そこで、一柳 彰吾先生に穿刺やカテーテル固定のコツ、フィルムドレッシング材選定のポイント、「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」(一般医療機器 カテ―テル被覆・保護材)の使用感について伺いました。

小児の末梢血管の特徴としては、成人に比べて非常に細いことや、表皮から浅い位置に存在すること、血管壁の弾力性に富むことなどが挙げられる。そのため、穿刺を試みても血管がつぶれたり、針が血管を貫けずに“滑って”しまったりすることで、末梢静脈カテーテル(以下、カテーテル)の穿刺をうまく行えないことがある。

また、乳幼児期では皮下脂肪が厚くなるため、末梢血管の視認が困難なケースがある。末梢血管の視認性については、その深さに依存しており、表皮から2mmより深い位置に存在する「見えにくい末梢血管」に対しては、超音波ガイド下穿刺を行うと成功率が高い。そのため、「見えにくい末梢血管」は、はじめから超音波ガイド下穿刺が推奨される。一方で、表皮から2mmより浅い位置に存在する「よく見える末梢血管」に対する超音波ガイド下穿刺の成功率は低いことが分かっているため、従来通りの視診や触診を行ったうえで穿刺することが望ましい。

穿刺部位としては、手背静脈・足背静脈・橈側皮静脈・大伏在静脈が対象となることが多い。手背静脈、足背静脈、大伏在静脈は関節に近いため、手や足の動作が影響しないようカテーテル固定を慎重に行うことも重要となる。

カテーテルを保護するフィルムドレッシング材には、透明性、透湿性、防水性、適切な粘着力、柔軟性など、患者と医療従事者の双方にとって重要な複数の要素が求められる。

まず、刺入部を目視できる透明性が必要となる。また、刺入部の清潔な環境を維持して、カテーテル由来の血流感染症を防ぐためには、汗や皮膚から蒸散する水分を透過する透湿性と、外部からの水分の侵入を防ぐ防水性が必要となる。さらに、フィルムドレッシング材をはがす際に皮膚を傷つけない適度な粘着力が求められるが、同時にカテーテルが動かないよう、しっかりと固定する力も必要とされる。そのうえで、小児など体動が多い患者に起こりやすいはがれやズレに対応可能な柔軟性が求められる。

小児は、必ずしも治療に協力的とは限らないため、カテーテル留置期間中にフィルムドレッシング材のはがれや不要な貼り替えが生じないよう、これらの特性を併せ持ち、かつ十分な固定力を備えたフィルムドレッシング材を選択することが重要である。

あいち小児保健医療総合センター(以下、当センター)で従来、カテーテル固定に使用していたフィルムドレッシング材(以下、従来品)は透湿性が低かった。このことから、患児が泣いたり暴れたりして汗をかくと従来品はすぐに浮いてきてしまい、貼り替えが必要となるケースが多くなっていた。また、従来品は柔軟性が低いことから、患児の体動などによって辺縁からはがれることが貼り替えの原因となることが多かった。

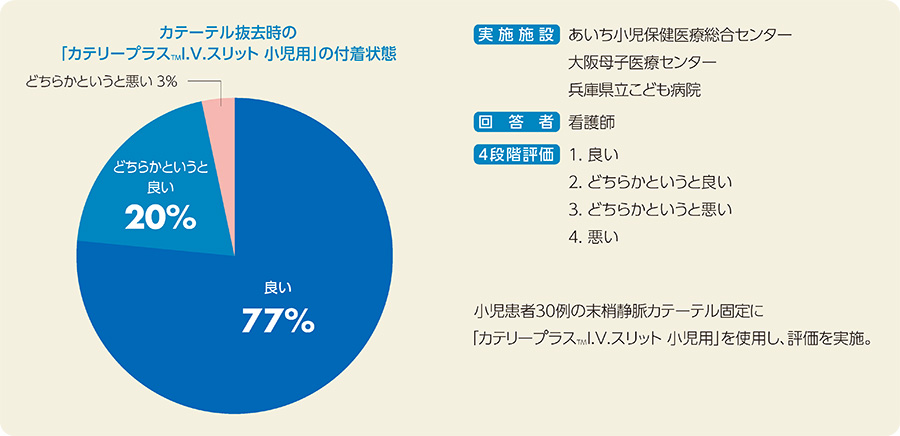

一方、「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」は、フィルムドレッシング材に求めるすべての特性を備えている。今回「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」の有用性を評価するため、3つの小児医療機関施設で行われた看護師によるアンケート評価に参加した。対象患者は、30例(平均年齢:3.8歳、年齢範囲:7ヵ月~11歳)平均貼付期間は82時間22分、貼付期間範囲は21時間30分~216時間10分であった。その結果、30例中29例(97%)でカテーテル抜去時のフィルムドレッシング材の付着状態は良好であり(図1)、全例ではがれや浮きによる不要な貼り替えは生じなかった。

「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」は、高透湿素材であり、非常に薄くしなやかなため、体動や物理的摩擦の影響を受けてもはがれにくいことが、貼り替えが生じなかった結果の一因と考えられた。また、今回のアンケート評価では、88%の症例で「従来品よりも皮膚へのやさしさが優れている」との回答が得られた。このことから、患児に手技を行う際に重要とされる「しっかりとした固定力」と「皮膚へのやさしさ」の特性を兼ね備えていることが示された。

(図1)「 カテリープラス™I.V.スリット 小児用」アンケート結果

■ 製品写真イメージ

症例1 手背への貼付(1歳4ヵ月)

麻酔導入時から「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」を72時間貼付(図2)。

従来品を使用していたときは、頻回な貼り替えが必要になるほど体動や発汗が著しく多い患児であった。

しかし、「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」を貼付したところ、血管外漏出や皮膚トラブルが起こらず、目的とした時間までカテーテルを固定することが可能であった。

(図2) 麻酔導入時から「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」を手背に72時間貼付した1歳4ヵ月の症例

-

- ①刺入部付近及びコネクタ部に付属の固定用テープ2枚を貼付

- ①

-

- ②本品を貼付

- ②

-

- ③カテーテルの下側から、本品の上を3枚目の固定用テープで補強

- ③

-

- ④完成図(シーネ固定後)

- ④

症例2 前腕への貼付(4歳)

麻酔導入時から「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」を48時間貼付(図3)。血管外漏出や皮膚トラブルはなく、カテーテルの固定が維持された。

目的とした時間まで、汗によるはがれは発生しなかった。

(図3) 麻酔導入時から「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」を前腕に48時間貼付した4歳の症例

-

- ①刺入部付近及びコネクタ部に付属の固定用テープ2枚を貼付

- ①

-

- ②本品を貼付

- ②

-

- ③カテーテルの下側から、本品の上を3枚目の固定用テープで補強

- ③

-

- ④完成図(シーネ固定後)

- ④

[ あいち小児保健医療総合センター 麻酔科の取り組み ]

当センターの教育方針では、新生児の血管穿刺を超音波ガイド下で成功できることを目標としている。新生児の血管径は約0.9mmとされており、従来の盲目的穿刺で行うと成功率は10%といわれているが、適切な手法を用いた超音波ガイド下の穿刺により成功率が大幅に向上することが報告されている1) 。当センターでは初回穿刺で80%の成功率、2回以内の成功率は100%を達成している。成功率を高めるために、手技の手順を4段階に分けている。次項に詳細を説明する。

超音波ガイド下穿刺前に、テープを用いて皮膚を血管の長軸方向に引っ張ることで血管径が大きくなる(図4)。また、穿刺した針による皮膚のたわみを防ぐことができる。この手技の工夫により、針を動かした際にエコー画面上で血管が見えなくなることを防ぐことができる。

牽引時にテープの端を貼り付ける場所も重要である。ベッドのマットや、患児の体などやわらかいところに固定すると、引っ張る力が失われてしまう。ベッドの金属部分など硬いところに固定することで、引っ張る力が保たれるようになる。

(図4) 超音波ガイド下穿刺について

超音波ガイド下穿刺前に不織布サージカルテープを使用して血管の長軸方向に皮膚を牽引

血管の長軸方向に皮膚を牽引することによって、血管径が拡大する。また、穿刺時の皮膚のたわみが軽減されるため、エコー画面上で血管を常に描出することが可能となる。

超音波ガイド下での穿刺

表皮から2mmより深い位置にある血管は目視しにくくなるが、表皮から2~4mmの深さに位置する末梢血管に対し、超音波ガイド下穿刺の成功率が高い。

小児の皮膚の上にプローブを「ドンっ」と載せてしまうと、プローブの重さで血管が簡単につぶれてしまう。そのため、小指や薬指をベッドなどの硬いところに固定し、指先でプローブを持つよう指導している(図5)。図5のようにしてプローブを持つことで、プローブの高さを調整しやすくなる。そうすることにより、ヘリコプターのホバリングのように、プローブを皮膚からわずかに浮かせて持てるようになり、術者が血管をつぶすことがなくなる。

(図5)

プローブの持ち方

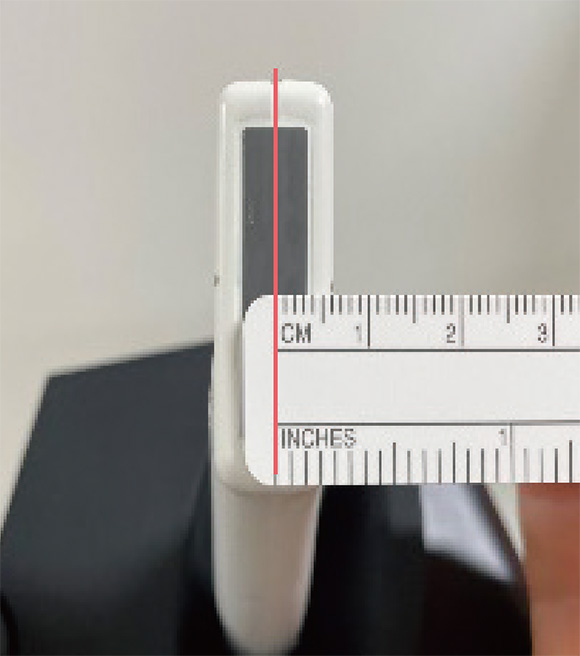

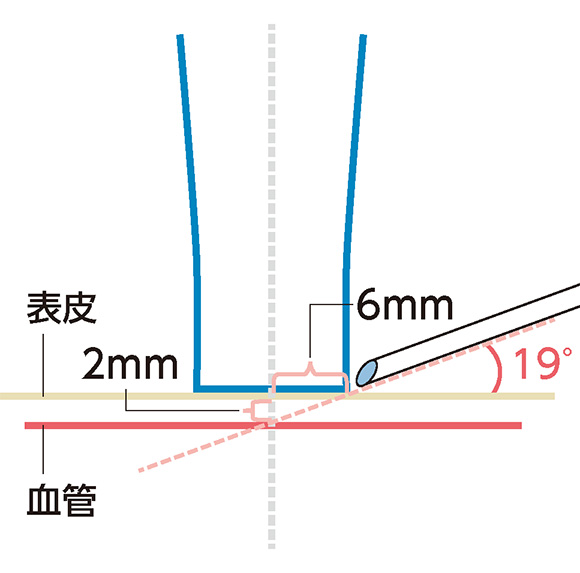

超音波ビームは、プローブ全体から出ているわけではない。図6に示すように、プローブには厚みがあり、灰色のところの全体から出ていそうだが、そうではない。実際に超音波が出ているのは、プローブ中央の一部分からのみである(図6の赤線部参照)。当センターで使用しているプローブは厚さが12mmで、端から中央までは6mmである。つまり、針がプローブの端から6mm進まないと、画面上に針が現れない。このことを理解すれば、針を刺す際の角度を「目標血管の深さ」と「プローブの端から6mm」をもとに計算できる(図7)

(図6)

あいち小児保健医療総合センターで使用しているプローブ

(図7)

針を刺す際の角度の考え方

プローブの端から中心までの距離が6mmの場合、表皮から2mmの深さにある血管は穿刺角度を約19°で穿刺し、6.3mm針を進めるとエコー画面上に針が現れる。

小児の血管は弾力に富むうえ、超音波ガイド下穿刺では刺入後に針を進める速度が遅くなるため、針が血管壁に到達していても、血管の壁を貫くことができないケースがある。当センターでは、「針が血管前壁を滑る」と表現している。初学者ほど慎重にゆっくりと針を進めるため、この現象が起こりやすい。これを回避するためには、針が血管壁に到達した際に「エイっ」と小さく早く針を進める必要がある。 これら4つの段階を踏むことで、3kg未満の新生児において血管確保が可能になると考えている。

当センターでは、末梢静脈ルートが自己抜針されないように固定力を最も重視しており、過去には滅菌されていない不透明なテープで固定していた(図8)。その後、血管内留置カテーテル由来感染症を防止するため、透明なフィルムドレッシング材に変更することになった。しかし、その際に看護師から「固定力が低下すると、業務に支障が生じる可能性があるため、従来と同等の固定力を有する固定手技を検討してほしい」との申し入れがあった。

そこで、フィルムドレッシング材を用いた場合でも、従来のテープを用いた固定方法と同等の固定力を有する固定手技の検討のため、ランダム化比較試験を行った。結果、カテーテルの固定力には、コネクタ部を固定するテープが重要な役割を果たすことが判明した。はじめにテープでコネクタ部をしっかりと固定すること、そしてスリットの入ったフィルムドレッシング材をコネクタ部のテープに密着させて貼ることでカテーテルの固定力が向上することが分かった「2。)カテリープラス™I.V.スリット 小児用」は、この研究結果から得られた知見をもとに、固定用テープには強い粘着力、フィルムドレッシング材にはスリット形状を採用して開発された製品である。

当センターでは、安全なカテーテル管理を行うために、看護部による「I.V.ナース研修」を年に1回実施しており、すべての看護師が参加している。動画や筆記試験による教育を行うことで、固定手技の統一化を図っている。

(図8)

過去に行っていた非滅菌テープによる固定方法

末梢静脈路を確保した後は、刺入部をフィルムドレッシング材で固定することが必要である。この手技は日常的な医療行為の一つであるが、「なぜ必要なのか」「どのような機能が求められるのか」といった根本的な問いについて考えたことがある医療従事者は少ないかもしれない。従来の小児用フィルムドレッシング材を用いた手技では、汗や体動による浮きやはがれにより、抜針事故が起こることもあった。そのため、刺入部をガーゼや包帯で覆ったり、小児の体動を制限したりすることもあった。こうしたことによって子どもの不快感が増し、汗や体動がさらに増えるという悪循環に陥ってしまうこともあった。

今回、新たに開発された「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」を使用した症例では、フィルムドレッシング材の浮きやはがれが観察されず、不要な貼り替えは生じなかった。その結果、子どもたちの自由な動きをより許容できる可能性があり、体動制限を減らすことで子どもたちがリラックスして治療を受けられることにつながると考えられる。「カテリープラス™I.V.スリット 小児用」を用いてカテーテルをしっかりと固定することによって、より満足度の高い医療を提供できる可能性を期待している。

参考文献

- 1)

Liu L, Tan Y, Li S, Tian J. “Modified Dynamic Needle Tip Positioning” Short-Axis, Out-of-Plane, Ultrasound-Guided Radial Artery Cannulation in Neonates: A Randomized Controlled Trial. Anesth Analg. 2019; 129(1): 178-183.

- 2)

一柳彰吾. 小児における末梢静脈留置針ドレッシング材料の比較:無作為化比較試験. 日本小児麻酔学会第25回大会, 若手研究奨励賞演題6. 2019.

- 開設年

- 2001年11月1日

- 所在地

- 〒474-8710 愛知県大府市森岡町7-426

- 病床数

- 200床

- 診療科目

- 小児科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、内分泌内科、周産期内科、新生児内科、心療内科、感染症内科、小児外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、精神科、アレルギー科、リウマチ科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科、救急科、麻酔科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

(2025年1月現在)

TM:trademark

製品紹介