2℃未満のシナリオ:気温上昇を最低限に抑えるための規制の強化や市場の変化などの対策が取られるシナリオ

4℃シナリオ :気温上昇の結果、異常気象などの物理的影響が生じるシナリオ

TCFDの提言に基づく気候関連の情報開示

当グループは、「私たちは絆を大切にニチバングループにかかわるすべての人々の幸せを実現します」という基本理念を掲げています。この基本理念のもと、ステークホルダーの皆様からの期待や社会の要請に応えていくために、「サステナビリティの考え方」においてマテリアリティ(重要課題)を定め、気候変動・地球温暖化対策を最も優先度の高い項目として掲げております。

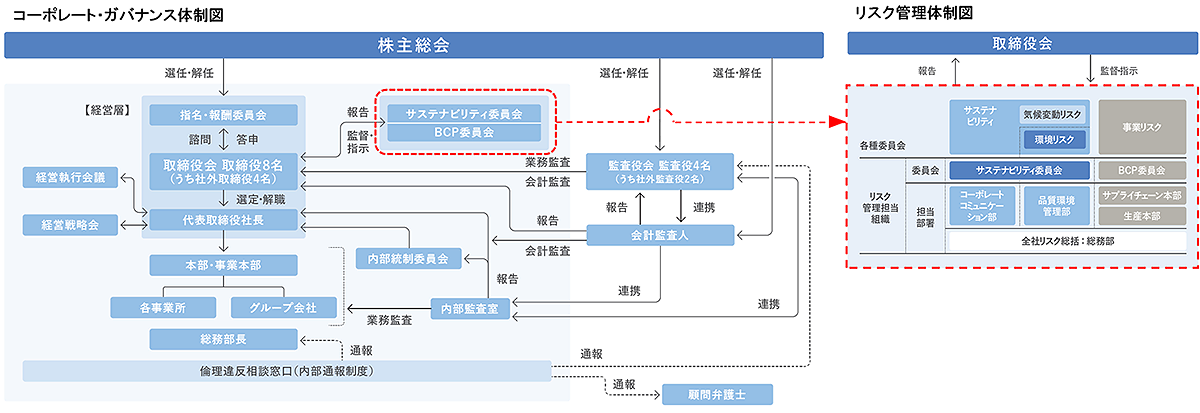

ニチバングループでは「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言において開示が推奨されている「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの内容について開示を行い、今後継続的に開示内容の充実を図ります。

1.ガバナンス

- 気候変動に関わる基本方針や重要事項、リスクや機会などを検討、審議する組織として、CSR 担当取締役を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置します。

- 気候変動に関する検討は「サステナビリティ委員会」のもと実施し、その内容は取締役会に年1回以上上程・報告され、取締役会が監督・指示を行います。

- 取締役会で審議・決定された議案は、各部門に展開され、それぞれの経営計画や事業運営に反映します。

2.戦略

- 中長期的なリスクの一つとして気候変動を捉え、関連リスクおよび機会を踏まえた戦略と組織のレジリエンスについて検討するため、当社はIEA(国際エネルギー機関)やIPCC(気候変動に関する政府間パネル)による気候変動シナリオ(2℃未満シナリオおよび4℃シナリオ※)を参照し、2050年までの長期的な当社への影響を考察し、売上構成比の大きい国内のメディカル事業、テープ事業を対象にシナリオ分析を実施しました。

- ※

3.リスク管理

- 気候変動リスクに関するワーキンググループを設置してシナリオ分析を実施しました。気候関連リスクの優先順位付けとして、自社へのリスク・機会の発生可能性と影響度の大きさを勘案しながら、重点リスク要因に注力して取り組みます。今後は、サステナビリティ委員会で継続的に確認していきます。

- 気候関連リスクの管理プロセスとして、コーポレートコミュニケーション部がサステナビリティ委員会の事務局機能を担い、サステナビリティ委員会を通じて、気候関連リスクに関する分析、対策の立案と推進、進捗管理等を実践していきます。

- サステナビリティ委員会で分析・検討された内容は、取締役会に報告し、全社で統合したリスク管理を行います。

| シナリオ | 要因 | 変化 | リスク/機会 | 影響度 | 当社への影響 | 当社の対策 |

| 2℃ (移行) |

炭素税の導入 | 原材料・副資材調達コストの増加 | リスク |  |

排出量原単位の高い基材や樹脂、ゴムなどの原材料や副資材コストへの価格転嫁により、当社利益が圧迫される。 | 調達条件や調達先の見直し等の調達機能強化による調達コストの削減と価格転嫁の実施 |

| 操業コストの増加 | リスク |  |

炭素税により、当社利益が圧迫される。 | 生産拠点再編や新工法の導入等によるエネルギー使用量削減 | ||

| GHG排出規制を含む各種規制の強化 | 証書等環境価値購入による操業コストの増加 | リスク |  |

証書等購入コスト増加により、当社利益が圧迫される。 | 環境価値の価格交渉や調達先多様化を通じた購入コストの削減 再エネ取り組み姿勢の対外PR |

|

| 設備更新コストの増加 | リスク |  |

脱炭素(CO2排出目標達成)へ向けた新たな設備投資や生産拠点再編に伴う財務負担の増加により、当社利益が圧迫される。 | CO2排出量や環境負荷の総合的判断基準導入によるコストの抑制 長期的な投資計画にもとづく設備投資等の平準化 |

||

| 環境配慮意識の高まり | 天然由来製品の需要増加 | 機会 |  |

ステーショナリー・EC 並びに工業品フィールドにおける天然素材由来製品の国内売上の増加が期待できる(2023年度時点での影響度試算結果)。 | 天然由来素材製品(セロテープ®等)の環境貢献価値の訴求によるブランド価値向上の企図 | |

| 環境配慮型製品需要の増加 | 機会 |  |

調達・設計・製造からのライフサイクルにわたる環境負荷の定量化によって、環境価値の高い製品の開発・販売強化での切り替え推進により、売上が増加する。 | ニチバンのサステナビリティ重要課題への取り組み推進 ・環境配慮型製品の製品開発の促進および販売強化 ・製品開発への低環境負荷評価の導入 |

||

| 投資家のESG重視姿勢の高まり | 気候変動への取り組みと開示の重要性の高まり | リスク |  |

気候変動などへの取り組みの情報開示の遅延により、投資家評価の低下を招く。 | 適切な気候変動への取り組みの継続実施と情報の開示 | |

| 4℃ (物理) |

激甚災害発生頻度の上昇 | 防災・補修・一時固定のテープ・シート類の需要増加 | 機会 |  |

防災などに使用されるテープ製品の売上が増加する。 | 激甚災害に備えた製品の開発、販売促進 |

| 被災による一時的生産停止リスクの増大 | リスク |  |

Aqueduct floods rcp8.5シナリオの分析結果、現時点では、いずれも被害の及ばないことを確認した。 | 策定済みの事業継続計画(BCP)による対応継続 | ||

| 気候変動による天然資源由来原料の生産高減少 | 生産停止リスクの増大 | リスク |  |

生産に必要な資材の調達が困難になることでの生産停止により、利益が圧迫される。 | 原材料調達先の多様化 |

4.指標と目標

- 気候関連問題が経営に及ぼす影響を評価・管理するため、Scope1、Scope2及びScope3に該当する温室効果ガス(CO2)の総排出量(GHG)を指標とします。

- Scope1とScope2の目標と実績、及びScope3の実績は「ニチバン株式会社及び国内グループ会社」を対象として開示します。

- 主な削減への取り組みは、従来からの取り組みに加えて、コストや効果を踏まえて、CO2排出量削減策を検討、順次開示し、脱炭素社会への貢献に向けて取り組んでいきます。

Scope1,2 CO2削減目標

| 2030年度(中間目標) | 2050年度 |

|---|---|

| 40%削減 2013年度比 | ネットゼロ |

Scope1,2,3 CO2排出量推移

| Scope1,2[t-CO2] | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope1 エネルギー起源 | 12,795 | 12,671 | 10,437 | 9,698 | ||

| Scope1 非エネルギー起源 | 2,477 | 2,260 | 2,941 | 1,902 | ||

| Scope1 合計 | 15,272 | 14,931 | 13,378 | 11,600 | ||

| Scope2合計(償却前) | 10,094 | 10,774 | 11,454 | 7,892 | ||

| Scope1,2 総排出量(償却前) | 25,366 | 25,705 | 24,832 | 19,492 | ||

| グリーン電力証書の償却による削減量 | ニチバン株式会社 | 1,639 | 3,666 | 3,623 | 3,585 | |

| ニチバンメディカル株式会社 | 1,107 | 1,329 | 1,404 | 0 | ||

| 合計 | 2,746 | 4,995 | 5,027 | 3,585 | ||

| Scope2(償却後) | 7,348 | 5,779 | 6,427 | 4,307 | ||

| Scope1,2 実質排出量(償却後) | 22,620 | 20,710 | 19,805 | 15,907 | ||

| 前年度比削減割合[%] | - | 8.4% | 4.4% | 19.7% | ||

| 2013年度比削減割合[%] 2013年度排出量 31,244[t-CO2] |

27.6% | 33.7% | 36.6% | 49.1% | ||

| Scope3[t-CO2] | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

| カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | 209,079 | 216,646 | 219,346 | |

| カテゴリー2 | 資本財 | - | 12,223 | 11,461 | 2,982 | |

| カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | - | 4,855 | 4,436 | 4,195 | |

| カテゴリー4 | 輸送・配送(上流) | - | 30,899 | 24,205 | 10,441 | |

| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | 8,780 | 8,819 | 8,479 | |

| カテゴリー6 | 出張 | - | 735 | 469 | 490 | |

| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | 870 | 931 | 963 | |

| カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | - | - | - | |

| カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | - | 1,060 | 1,861 | 1,689 | |

| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | - | - | - | |

| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | - | - | - | |

| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | 1,759 | 5,043 | 4,844 | |

| カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | - | - | - | |

| カテゴリー14 | フランチャイズ | - | - | - | - | |

| カテゴリー15 | 投資 | - | - | - | - | |

| 合計排出量[t-CO2] | - | 270,260 | 273,869 | 253,429 | ||

| 再生可能エネルギー発電量・契約量[千kWh] | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

| 太陽光発電 | ニチバン株式会社 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |

| ニチバンメディカル株式会社 | 421 | 487 | 513 | 564 | ||

| 合計 | 423 | 489 | 515 | 566 | ||

| グリーン電力証書 | ニチバン株式会社 | 3,700 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | |

| ニチバンメディカル株式会社 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 0 | ||

| 合計 | 6,200 | 11,300 | 11,500 | 8,300 | ||

| CO2フリー電源 | ニチバン株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| ニチバンメディカル株式会社 | 0 | 0 | 0 | 7,254 | ||

| 合計 | 0 | 0 | 0 | 7,254 | ||

| 合計 | 6,623 | 11,789 | 12,015 | 15,554 | ||

| 電力使用量 | 26,704 | 26,813 | 26,264 | 26,902 | ||

| 再生可能電力比率[%] | 24.8% | 44.0% | 45.7% | 57.8% | ||

- ※

Scope3 カテゴリー12の2023年度実績値に誤りがあったため、遡及して修正しております。

経営層向け脱炭素研修を実施

企業の脱炭素化は、持続可能なビジネモデルと企業価値向上の要であると考え、経営陣や執行役員、グループ会社社長らを対象に脱炭素研修を実施しました。

気候変動に関する企業を取り巻く環境の動向や、カーボンマネジメントについて理解を深めました。参加者から多くの質問もあり、研修内容は今後の取組みに活かし脱炭素化を推進してまいります。